GTD「ストレスフリーの仕事術」のいまでも使える3つの考え方

なんとなくソーシャルメディアを眺めていたところ、「はじめてのGTD ストレスフリーの整理術」の新装版書籍が発売されたという話題が流れてきました。

GTD…懐かしい名前を聞きましたね…。

GTDとは、“Getting Things Done” つまり「物事を片付ける」 というフレーズの頭文字をとった用語です。アメリカの企業コンサルタント、デビッド・アレン氏が2002年に提唱した仕事のワークフローで、2004-2005年頃は IT エンジニアを中心にカルト的な人気を誇りました。

2005年といえば、まだジョージ・W・ブッシュ氏が大統領でしたし、iPhoneは影も形もなく、クラウド技術もまだ一般的ではない、Web 2.0 が用語としてようやく流行し始めた頃の話です。もう一世代くらい昔の話ですね。

GTDはその後「ライフハック」ムーブメントの中心的な話題として受け入れられ、ライフハックはGTDを実践することと同義と言われるほどに広まりました。

さすがに、20年という時間が経過するうちに最近は日本でも本家アメリカでもGTDの話題は減ってきています。いまでは「GTD」という言葉自体が、昔を知っている人にしか通じない、時代の符丁のようなものかもしれません。

しかし GTD には、いまでも頭の片隅において損のない、いくつかの基本的な考え方が存在します。それは仕事の仕方が大きく変わったいまでも通用する、時代を越える原則 = プリンシプルなのです。

GTDとはなんだったのか

GTDについての詳細は書籍に譲るとして、その基本的なルールをご紹介しておきましょう。

GTDでは、「メールを送らなくては」といったタスクから「実家に電話しなければ」といった、気になっているすべてのことを管理することを目指します。「気になること」が管理できていないからこそ混乱やストレスが生まれるというのが、GTD の前提です。

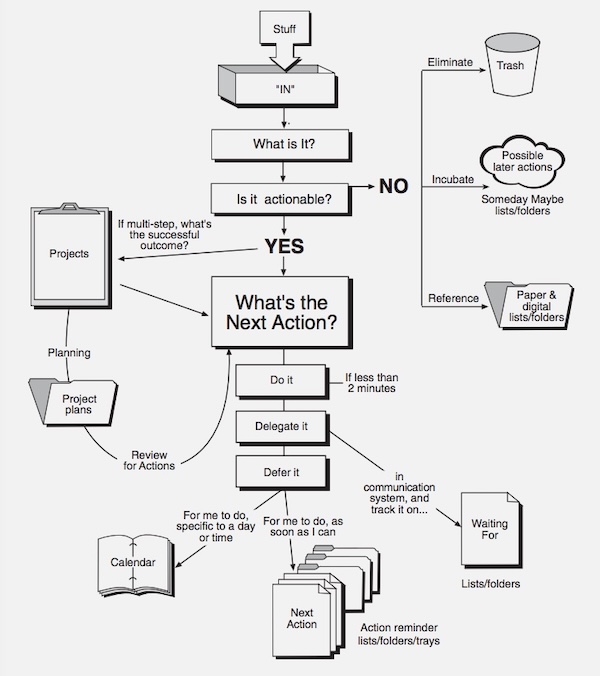

GTD を実践する人は、こうした「モノ」や「コト」を、一つのワークフローにかけて分類していきます。「メールを送る」といった具合にアクションをとることができるものなのか、「机の上のレシート」のように片付ければもう気にしなくて良いものなのかといった具合に、一つ一つのものを分類すると、すべてのモノ・コトがToDo リストか、資料置き場か、ゴミ箱かといった具合に整理できます。

こうしてすべてのものが所定の場所に収まると、次に気にするべきことだけが ToDo リストに浮上していて、あとでもよいことは背景に隠されているという状態に落ち着きます。これが、GTDにおける「ストレスフリー」の状態だというわけです。

とても複雑に見えるのは、実際いまよりも仕事の現場が複雑だったからだというのもあります。仕事が電子メールだけでなく、電話や書簡といった形でも飛び交っていましたので、情報の保管場所もパソコン、キャビネット、マニラフォルダといった場所に分散していました。

まだ ToDo リストを管理するサービスやアプリもなかった当時、GTD の愛好家たちはどのようにしてこのワークフローを実装し維持するのか、紙がよいのかデジタルがよいのかといったことを熱心に語り合ったものでした。

いまでも通用する、3つのGTD の考え方

GTDはその後しだいに人気が薄れていきましたが、その理由はスマートフォンにあるのではないかと私は個人的に考えています。

いつでもどこでもメールやタスクをチェックできる、なんならリアルタイムにメッセージをやりとりしてスマートフォンのなかで常に仕事が進めることができる、日常の情報をすべてアプリのなかで見つけて消費できる。

ここまで私たちの生活とスマートフォンが一体化すると、わざわざそれをGTDのワークフローをつかって外部のシステムに整理し直すという作業自体がナンセンスになります。

GTDが管理することを目指しているアテンション = 注意すべきものがすべて頭のなかで完結していたのがGTD全盛期の時代だとするなら、いまの時代はアテンションが私たちの頭の中とスマートフォンの両者にまたがり、切れ目なく常にあいまいに浮遊した状態に変わっています。悲しいかな、スマートフォンはもう私たちの一部なのです。

それでも、普段生活していて GTD の考え方がいまでも役立っていると感じることがよくあります。それは ToDoアプリを使いこなしたりといった小手先の話ではありません。それはスマートフォンの向こうから弾丸のように飛んでくるすべてを、心の一番弱い場所でまともに喰らってしまわないようにするための心がけのようなものです。

考え方1:「アクション可能か」を問いかける

たとえばいまオフィスにいるのに、自宅の冷蔵庫に牛乳がないことを気にしてもどうしようもありません。「牛乳を買う」という思いつきは、その時点では「アクション不能」なのです。なので、できることといえば「勤務後に開くリスト」にその思いつきを書き留めておくことくらいです。

このように「いま」「この場所で」できないという物理的制約はわかりやすいのですが、もっと気をつけた方がいいのは「心理的制約」のほうです。心配事です。

たとえば「任期が切れたあとに仕事があるか心配だ」という思考は、非常に深刻なものではあるものの、アクション可能ではありません。この認識はもちろん心配を消してはくれません。しかし「心配ではあるが、いまアクションはとれない」という認識が少しだけ心を落ち着かせます。

せいぜい、「準備できることがないかあとで考えてみる」という項目を ToDo に足しておいて、今やるべきことに向き合うきっかけを与えてくれるのです。

考え方2:次のアクションだけに注目する

複雑な仕事をまえにして途方に暮れそうなとき、GTD では「ネクスト・アクション」はなにかという問いかけを行います。つまり、その仕事を前進させるためにとることができる、「いま」「ここで」実行できるアクションがあるか? という問いかけです。

もしそうしたアクションがないなら、それは 1. 単に心配だという気持ちか、2. 状況が曖昧すぎるかのどちらかです。

この思考は、なにかに焦っているときに「やるべきことが分かったうえで焦っている」のか「どうすればいいのかわからなくて焦っているのか」を峻別できるのでストレスを大いに軽減してくれます。前者なら、「うひょー」とでも言いながら手を動かせばよくて、後者は立ち止まって考えないといけません。

この二つが区別できていないと不安が強まって感情的になりますし、他人との関係もギクシャクしてしまいがちですので、日々応用することが可能です。

考え方3:頭で管理しきれない情報を受け取る場所を作る

先ほど「勤務後に牛乳を買う」ことを記入した ToDo リストが登場しましたが、なにもこれは高機能なタスク管理システムだったり、Notion を使ったシステムだったりする必要はありません。

むしろそういうことをしている人のほうが本末転倒になって失敗しがちで、これは単に「仕事」「仕事以外」という二つの紙切れがあれば十分です。あるいは「仕事」「家庭」「個人」といったように、必要最低限の、一時的にそのことを思考の外に追い出す場所がありさえすればいいのです。

実のところ、生成AIの時代になって、このことはむしろ重要性を増しています。というのも、あの有能な言語モデルたちは情報を増やすことには長けているのですが、いまこのことだけ考えていれば十分という、私たちの不安や記憶力の限界を考慮した情報のしぼりこみには現状あまり向いていないからです。

情報がふえれば判断すべきことが増え、判断の曖昧さはストレスや失敗の不安を誘い込みます。それを避けるためにも、人間を超えるための仕組みを作ろうと無理をするのではなく、自分の記憶の器にあわせたバッファ領域を確保するしかないのです。

GTD はもう古くとも

実は今回の新装版は手にしていませんので、どこか新しいところがあるのかは把握していません。デビッド・アレン氏が最後にGTD本を改定したのは2015年ですので、ここ数年のAIにまつわる現場の変化は追い切れていないのではないかと推測しています。

GTD のワークフローも、リアルタイムに情報のやりとりが発生するチャット時代ではなく、電子メールにようやく手が届いた時代のものですから、少し考え方が古い場所があるのは否めません。

それでも、GTD の考え方には時間を越えて応用可能な部分が残っています。それは私たちの心を痛みから守るための防衛ラインの敷き方に関係していますので、古くなることはないのです。

きっとこうした考え方を取り入れて、次の GTD が生まれる日もあるのかもしれません。それまでは、GTD の基本をたまに振り返るのも無駄ではないのでしょう。